肩こり

肩こりに悩む女性必見!

簡単筋トレで健康な毎日へ

巻き肩・猫背・ストレートネックを撃退

この記事では、肩こりに悩む女性に向けて、簡単な筋トレで巻き肩、猫背、ストレートネックを改善し、健康な毎日を送る方法を紹介します。肩こりが女性に多い理由や解消法を詳しく解説し、骨盤の傾きに応じたエクササイズを提案します。

目次

1.肩こりの概要と男女比

肩こりとは何か?

一般的に「肩こり」とは、血液循環が悪くなり筋肉に酸素や栄養が行き渡らず、筋肉が硬くなる状態(筋硬結)や肩全体が重くなる症状のことを指します。

日本整形外科学会のウェブサイトでは、肩こりについて次のように説明されています。

“首すじ、首のつけ根から、肩または背中にかけて張った、凝った、痛いなどの感じがし、頭痛や吐き気を伴うことがあります。

引用;「肩こり」|日本整形外科学会 症状・病気をしらべる | 日本整形外科学会

肩こりに関係する筋肉はいろいろありますが、首の後ろから肩、背中にかけて張っている僧帽筋という幅広い筋肉がその中心になります。“

https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/stiffed_neck.html

肩こりが女性に多い理由

特に「肩こり」は女性が感じやすい症状とされています。厚生労働省の「令和4年国民生活基礎調査」によると、女性の肩こり発生比率は男性の約2倍というデータが出ています。また、過去のデータからも、肩こりは男性より女性に多いことが分かっています。

引用:厚生労働省 2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/dl/14.pdf

では、なぜ「肩こり」は女性に起こりやすいのでしょうか?

一般的な原因としては、『筋肉量が少ない』『冷えやすい』『ホルモンバランス』『細かい作業が多い』『ストレス』などが挙げられます。

これらの原因は全て関連しています。

- 女性ホルモンの影響で、女性は男性より筋肉量が少ない。

- 筋肉が少ないため、代謝が低くなり、身体が冷えやすくなる。

- 細かい作業をしても、支える筋肉が少ないので疲れやすい。

- 女性は仕事・育児・介護・家事などでマルチタスクをこなすことが多く、ストレスを受けやすい。ストレスを受けるとコルチゾールが分泌され、筋肉が分解されやすくなる。

“女性と男性では、骨格やホルモンの違いによって、元々の筋肉量が違います。女性の筋肉量は、一般的に上半身は男性の50%、下半身は70%といわれています。”

引用:男性との違いは?女性アスリートに効果的な筋トレの方法 | 日本体育大学 女性アスリート競技力向上プロジェクト

https://www.nittai.ac.jp/female_project/column/30/#:~:text=%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%81%A8%E7%94%B7%E6%80%A7%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E9%AA%A8%E6%A0%BC,%EF%BC%85%E3%81%A8%E3%81%84%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

“健常者において軽度なコルチゾール上昇が筋力・筋肉量の低下と因果関係を有することを明らかにしました。本研究により、加齢や慢性的なストレスによる副腎由来ホルモンの不均衡がサルコペニアの進展に影響することが示唆され、サルコペニアの病態解明や治療標的の同定につながることが期待されます。”

引用:健常者におけるコルチゾール上昇と筋力・筋肉量の因果関係を解明 | 九州大学

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/707

これら全ての要因が『筋肉』に関連していることがお分かりいただけると思います。

「ホルモンバランス」や「ストレス」を完全にコントロールするのは難しいですが、筋肉に負荷をかけて働きを促し、筋肉の維持・増強を図ることは比較的簡単にコントロールできます。

これが、誰でも実践できる現実的な解決策です。

以上のことから、筋力トレーニングが「肩こり」の改善・予防にいかに効果的かご理解いただけたと思います。

2.骨盤の前後の傾きで姿勢が変わる?あなたは、骨盤前傾?骨盤後傾?

正しい姿勢の基礎知識

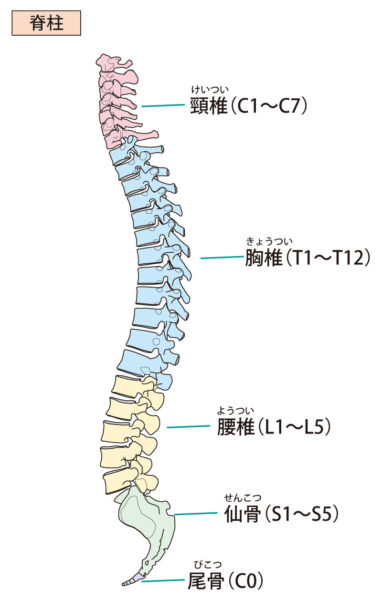

正しい姿勢(脊柱のアライメント)は、生理的弯曲を持つことが理想とされています。

具体的には、腰は反り(腰椎前弯)、背中は丸くなり(胸椎後弯)、首は反る(頸椎前弯)という形です。

骨盤に関しては明確な基準はありませんが、一般的にはやや前傾が理想とされています。

骨盤前傾と後傾の違い

ここでは、過度な「骨盤前傾姿勢」と「骨盤後傾姿勢」の2つについて説明します。

骨盤前傾・後傾に関してこちらでもまとめていますので、詳しく知りたい方はこちらもお読みください。しゃがみ・スクワット

肩こりの症状だけでなく、肩や背中の痛みや違和感がある方は、側弯症や首の神経症状が原因である場合もあります。複雑な姿勢になる場合もありますので、専門家に診てもらうことをお勧めします。

骨盤前傾と巻き肩の関係

いわゆる「反り腰」の状態です。骨盤が前に傾くことで、背骨は以下のように過度に反ります。

- 腰椎前弯が増強

- 胸椎後弯が増強

- 頸椎前弯が増強

これにより、肩甲骨は外側に広がり(肩甲骨外転)、見た目では腕が内側に入りやすくなり、巻き肩の姿勢になります。

骨盤後傾と猫背、ストレートネックの関係

いわゆる「猫背」と「ストレートネック」の状態です。骨盤が後ろに傾くことで、背骨は以下のように丸みを帯びます。

- 腰椎後弯

- 胸椎後弯が増強

- 頸椎が中間位(ストレートネック)

これにより、背中全体が丸くなり、猫背の姿勢やストレートネックになりやすくなります。

両方のパターンに共通して、肩や首に過度な緊張がある場合は緊張性頭痛になることがあります。

また、骨盤の前後の傾きによって、背中が丸くなることがわかります。

多くの場合、背中が丸いからといって背中の筋肉を鍛えようとしますが、姿勢を維持するためには胸側の筋肉を鍛えることも重要です。

“肩こりや背中のこりの原因は様々ですが、肩甲骨周りの筋肉がダルく、重いという症状の場合、大胸筋を伸ばしあるいは、鍛えることで解消できる可能性があります。”

引用:肩こりは大胸筋と関係アリ 大胸筋を伸ばし・鍛えてダルく重いコリを解消 | Doctors Me

https://doctors-me.com/column/detail/6678

背中側の筋肉をほぐすことも重要ですが、長時間姿勢を保つためには胸部の筋肉が大事です。例えば、ボディービルダーのように胸筋が鍛えられている人は、背中が丸くなる姿勢をとることは少ないです。

では、具体的にどの筋肉をトレーニングすればよいのか考えていきましょう!

3.具体的なエクササイズの紹介

骨盤前傾であれば小胸筋、骨盤後傾であれば大胸筋へアプローチ

骨盤の前傾と後傾に分けて、それぞれに効果的なエクササイズを紹介します。

どちらの場合も胸側の筋肉を鍛えることが重要ですが、アプローチ方法が異なります。

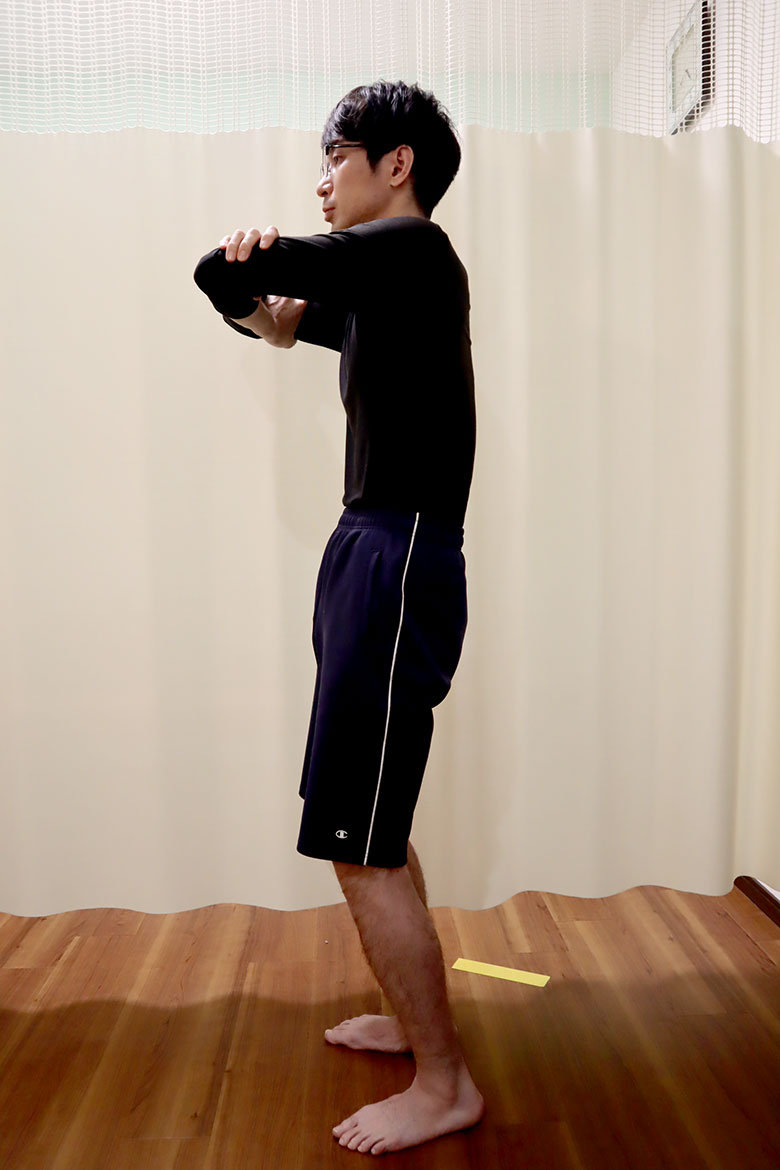

骨盤前傾の場合:小胸筋のエクササイズ

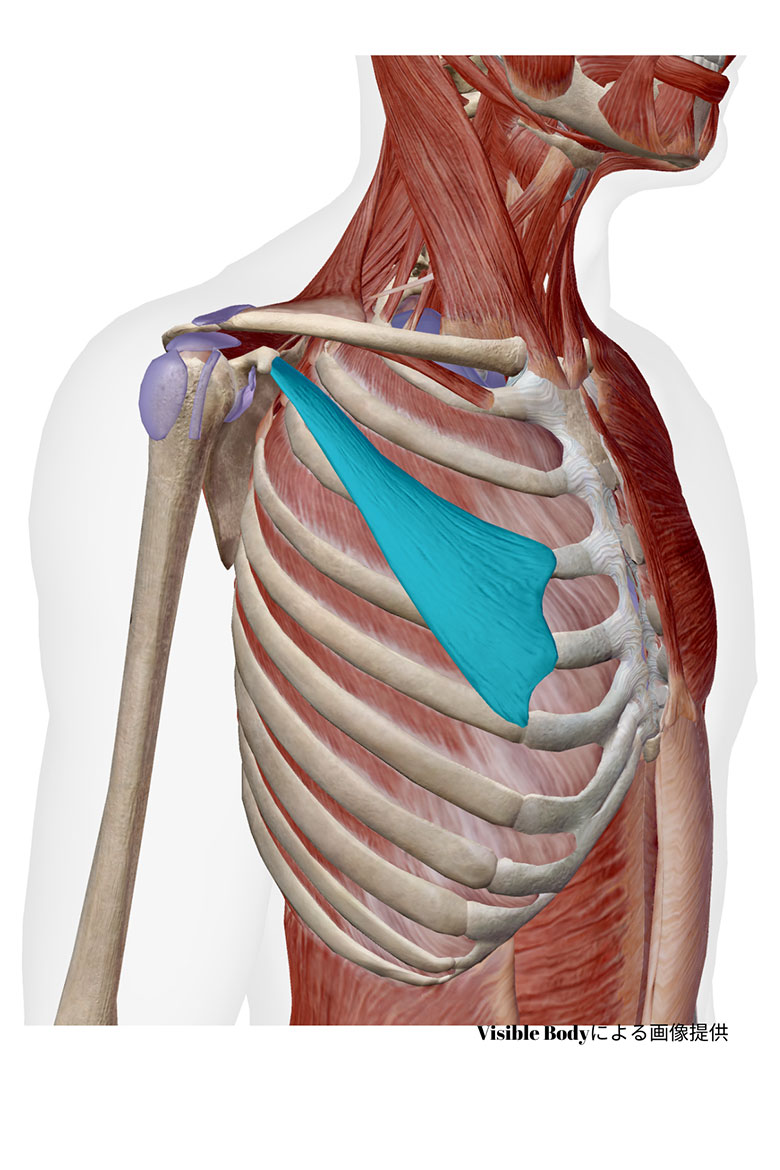

骨盤が前傾し、胸椎が後弯し、肩甲骨が外転する状態では、小胸筋が萎縮しやすくなります。小胸筋は、肩甲骨から肋骨についている筋肉です。

この弱くなった小胸筋を鍛えるエクササイズを行いましょう。

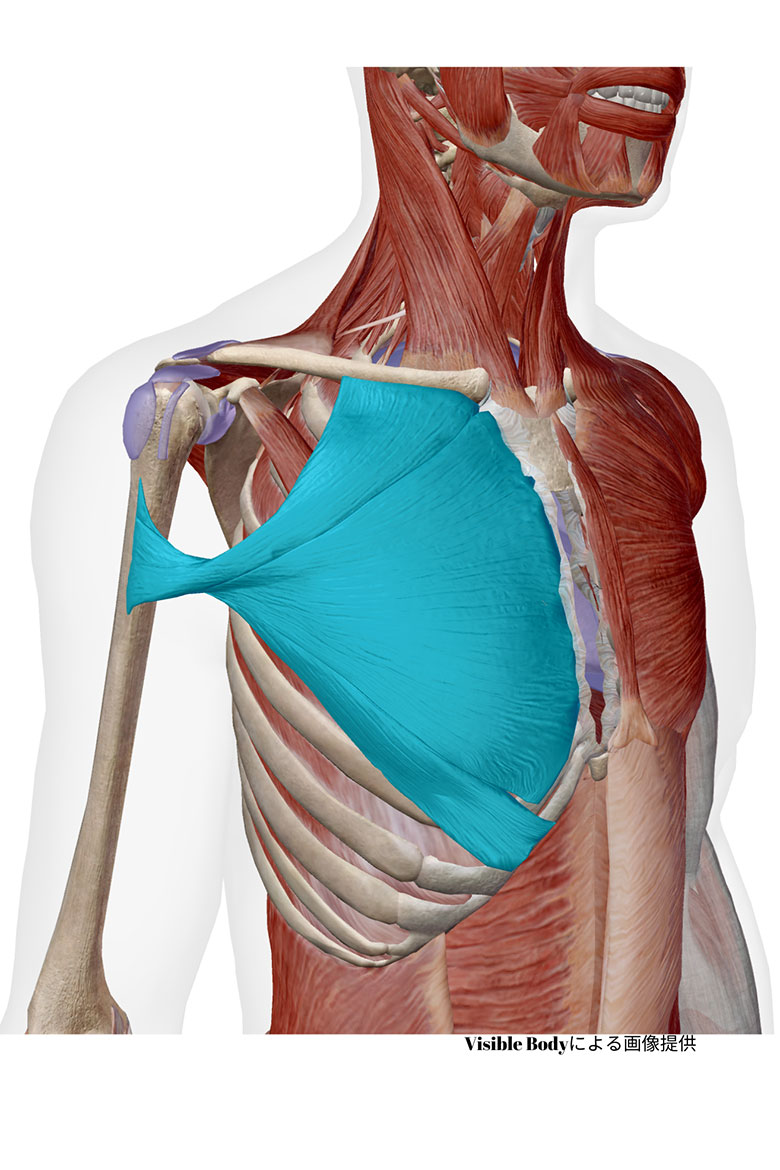

骨盤後傾の場合:大胸筋のエクササイズ

骨盤が後傾し、腰椎が後弯し、胸椎がさらに後弯する状態では、大胸筋が萎縮しやすくなります。大胸筋は、上腕骨から肋骨についている筋肉です。

この弱くなった大胸筋を鍛えるエクササイズを行いましょう。

これらのエクササイズはあくまで一例です。

筋力が弱い方でも簡単に実践でき、誤った動作をしにくい運動を紹介しています。

さらに筋力アップを目指すなら、次の記事も参考にしてください。

腕立て伏せ徹底ガイド | AthleteBody.jp

https://athletebody.jp/2016/02/23/pushup-guide

4.巻き肩・猫背・ストレートネック・緊張性頭痛のまとめ

各問題の解消法のまとめ

なぜ肩こりが女性に多いのか、どのように解消すれば良いのか、理解していただけたでしょうか?

巻き肩(骨盤前傾)

対策: 小胸筋エクササイズ

猫背(骨盤後傾)

対策: 大胸筋エクササイズ

筋力トレーニングの重要性

この記事を書くにあたり、他の資料も確認したところ、大胸筋などの胸筋は抗重力筋(普通に立っているだけで働く筋肉)ではないため、日常生活ではあまり働きません。

歩行時に腕を振っても、胸筋の活動量はほとんどありません。そのため、ウォーキングだけでは肩こり対策にはなりにくいと考えられます。

したがって、胸の筋肉をターゲットにした個別のエクササイズが必要です。

5.終わりに

記事の内容を実践する重要性

この記事を通じて、少しでも興味を持っていただき、肩こりや姿勢改善に役立てていただければ幸いです。

個々の姿勢は異なるため、アプローチ方法も人それぞれです。

肩こり以外にも「側弯様症状」や「首の神経からくる症状」で痛みや凝りが生じる場合もあります。

肩こりなどの症状でお困りの方は、ぜひ当院にご来院ください。

遠方の方は、専門の知識を持った病院や治療院、整骨・接骨院を受診してください。

姿勢(静的アライメント)や歩行・動作(動的アライメント)の評価を通じて、骨・関節・筋肉にどのようなストレスがかかっているかを把握しながら施術を行っています。

このページは、一般の方向けに作成しているページです。身体の痛みや病態について、理解し役立てて頂くことを目的としています。

医療従事者など専門的な方がご覧になり、誤った情報がある場合は加筆・修正を加えますのでこちらにご連絡いただければ助かります。

少しでも皆様のお役に立てていただければ幸いです。